UXD 全流程产出参考

by jovi @ 2021 本页的主要目的是:- UXD 标准流程(SOP)参考

- 收集整理各阶段的关键 产出的样例,参考学习,优化。

* 没有最好,只有更好。 有尴尬的事是有些流程虽重要,但不一定有产出。

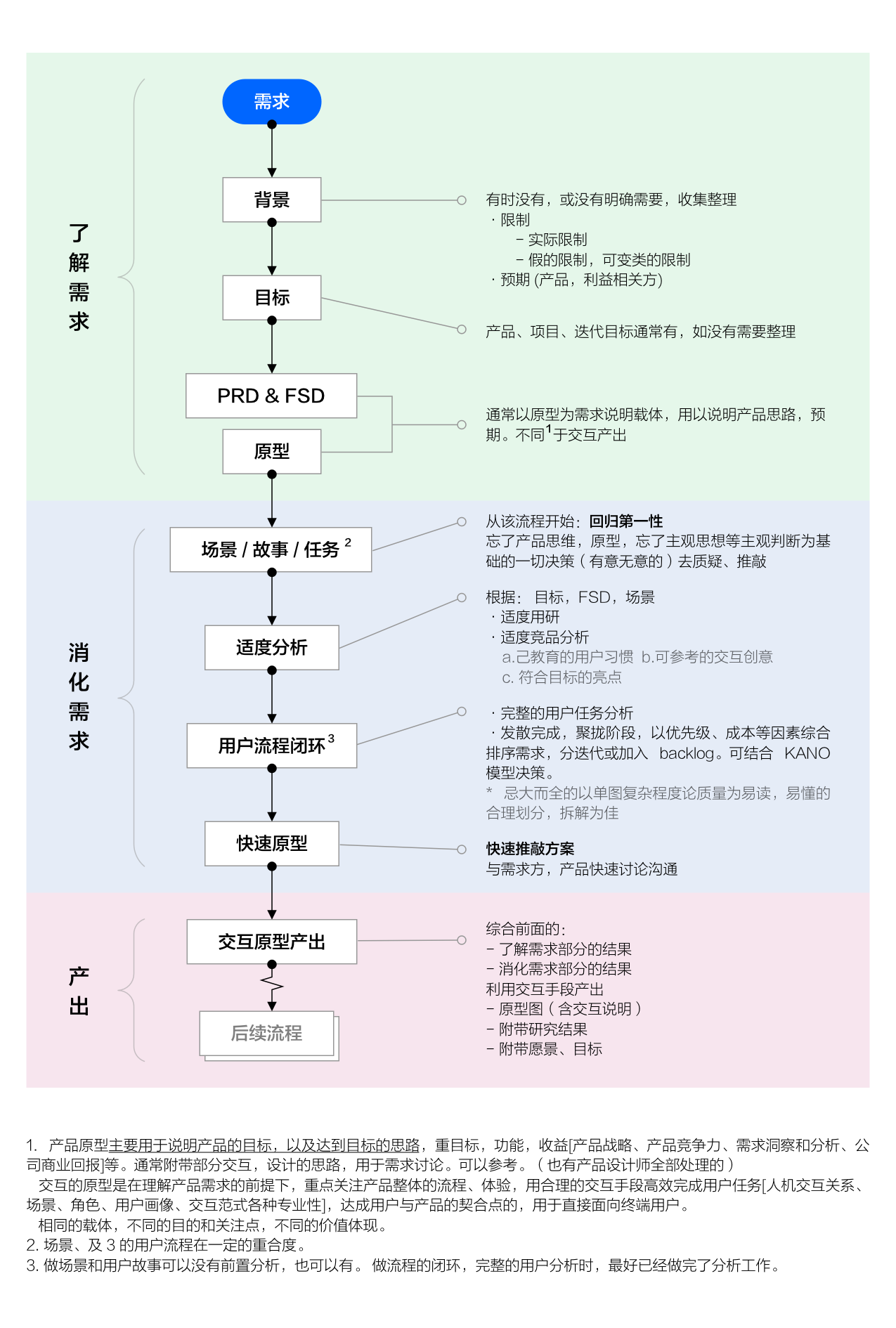

UXD 产出前流程

在 UXD 工作中,通常在前期容易出问题,一些工作不到位,疏漏会导致设计效果不好,偏离轨道,各种奇奇怪怪的问题,特简单说明。

特别注意:并不是所有项目都需要严格照做,大项目按流程走,防错,质控。 中项目通常控制关键节点,多数小项目按需。具体实施以团队结果为准。

『拉成条』的流程

以线性排列,实际操作中部分节点是同步的,具体参考流程图部分。这里主要是做相关节点的说明,记录。存放参考样例。

必

必做的

荐

推荐做的

参

可以参考的

需求阶段

需求阶段

●

交互阶段

交互阶段

●

●

●

UI 阶段

UI 阶段

●

●

●

●

●

●

验收

验收

●

●

●

●

其它

其它

●

●